Von der Gleichschaltung bis zur Auflösung und der Verurteilung des Vereinsleiters

Inhalt

Es waren letztlich die Spielerinnen des Damenschachklubs München, die den Starnberger Verein im November 1932 dazu bewegten, sein Mannschaftskampf-Moratorium zu beenden. Sie luden die Seestädter zu einem Vergleichskampf am 13.11.1932 in die Landeshauptstadt ein. Die Damen hatten ihre beiden Niederlagen beim Pokal-Mannschaftsturnier zum 10-jährigen Starnberger Vereinsbestehen nicht vergessen und nahmen prompt mit einem 7:4-Erfolg Revanche. Als kleine „Entschädigung“ sendeten sie den Gästen ein von ihrem Mitglied Maja Maintzer verfasstes Gedicht zum 70. Geburtstag des deutschen Großmeisters Dr. Siegbert Tarrasch zu.

Meister am Schachbrett, aber Lehrling beim Skat – zweites Bogoljubow-Gastspiel in Starnberg

Die Tradition der Simultanvorstellungen prominenter Meister in Starnberg wurde zu Jahresbeginn 1933 fortgesetzt: zunächst trat am 27.01.1933 der westfälische Fernschachmeister Gustav Rogmann gegen 43 Gegner an. Seine Bilanz von 32 Siegen, 10 Remisen und nur einer Niederlage konnte sich sehen lassen.

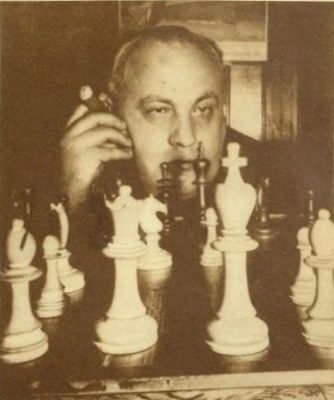

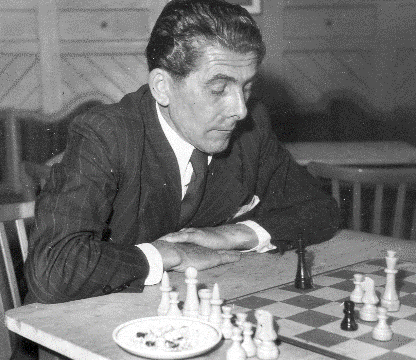

Am 01.03.1933 gab es schließlich ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: WM-Herausforderer Emil Bogoljubow besuchte sechs Jahre nach seinem ersten Auftritt erneut die Kreisstadt. Diesmal überraschte er Zuschauer und Kontrahenten mit einer besonderen Aufgabenstellung: er spielte 31 Partien simultan und zwei Partien blind! Dass er bei den Blindpartien lediglich einen Sieg und eine Niederlage verbuchen konnte, mag den Großmeister etwas gewurmt haben. Bei den Simultanbegegnungen dagegen ließ sein Ergebnis von 26 Siegen, vier Remisen und nur einem Verlust wenig Wünsche offen. Den größten Fehler des Tages beging Bogoljubow aber wohl nach den Schachpartien. Denn er bat die Gastgeber noch um eine Skatrunde – selbstverständlich mit Geldeinsatz. Die SC-Akteure nahmen dankend an und erleichterten Bogoljubow um einen beträchtlichen Teil seines Honorars. Der Großmeister nahm den Verlust aber sportlich und sollte wenige Jahre später erneut eine Simultanvorstellung in Starnberg geben – dann jedoch unter deutlich ungünstigeren Vorzeichen.

Behielt bei seiner zweiten Simultanvorstellung in Starnberg am Schachbrett den Durchblick, bei der anschließenden Skatrunde aber nicht mehr: Großmeister Efim Bogoljubow (Bildquelle: „Das interessante Blatt“, Seite 3, 20.07.1933).

Kommandoübergabe an den Großdeutschen Schachbund – Schach wird als „Wehrspiel“ militarisiert

Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 sowie die in den folgenden Wochen einsetzende Etablierung einer Diktatur nach dem nationalsozialistischen Führerprinzip im Deutschen Reich schlug sich ab dem 23. April 1933 auch auf den SK Starnberg nieder. An diesem Tag wurden per Dekret alle Schachvereine und -verbände in Deutschland unter dem Großdeutschen Schachbund (GSB) zusammengefasst. Die GSB war ein nationalsozialistischer Schachverband, der bereits im Dezember 1931 in Berlin gegründet worden war. Bis zur Machtergreifung der NSDAP konnte er aber keine Mitgliedsvereine für sich gewinnen. Auf dem GSB-Kongress in Bad Pyrmont vom Juli 1933 wurde dann aber beschlossen, dass der Verband alle Aufgaben des Deutschen Schachbunds (DSB) übernehmen sollte, der bisherigen Dachorganisation für Schachspieler und -verbände im Deutschen Reich. Dank seiner neuen Befugnisse trat der GSB noch im selben Jahr aus dem Weltschachbund Fide aus, was den Schachstandort Deutschland international isolierte. Der DSB wurde schließlich im November 1934 aus dem Vereinsregister gelöscht. Gleichzeitig wurde die Bedeutung des Spiels durch Begriffe wie „Kampfschach“ und „Wehrspiel“, welche die GSB bevorzugt in ihrer ein- bis zweimonatig erscheinenden Schachzeitschrift „Deutsche Schachblätter“ verwendete, militärisch aufgewertet.

Schachklub wird Befehlsempfänger – mögliche Zwangsstreichung von jüdischen Mitgliedern

Beim SK Starnberg wurde die Unterordnung gegenüber dem GSB in einer Vorstandssitzung am 15.05.1933 beschlossen und den Mitgliedern in der Generalversammlung vom 18.05.1933 mitgeteilt. Für den Verein bedeutete das den Verlust der eigenen Souveränität, von nun an war man Befehlsempfänger des GSB. Dessen Anweisungen erhielten die Starnberger meist über Rundschreiben des ebenso gleichgeschalteten Bayerischen Schachbundes (BSB). Diese beinhalteten die Vorgabe, „nur Deutsche arischer Abstammung“ aufzunehmen und Juden aus dem Klub auszuschließen. Wie viele jüdische Spieler den Verein verlassen mussten, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass nach einem BSB-Rundschreiben aus dem Jahr 1935 insgesamt 17 Mitglieder aus der Vereinsliste gestrichen wurden. Ferner wurden die clubeigenen Satzungen per Dekret des BSB vom 27.03.1939 außer Kraft gesetzt. Der Schachklub musste stattdessen vom GSB erstellte Einheitssatzungen übernehmen.

Neue Klubstruktur: Vereinsleiter, Propagandawart und Spielleiter statt Vorstand und Spielausschuss

Ebenso wies der BSB die Starnberger an, das Führerprinzip im Verein zu verankern. Das bedeutete, dass die Generalversammlung nur noch einen Vereinsleiter wählen durfte. Dieser musste dann einen Mitarbeiterstab benennen, der den Posten eines Propagandawarts beinhaltete. Gestrichen wurde hingegen die Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Auch ein Spielausschuss durfte nicht mehr existieren, seine Aufgaben sollte ein einziger Spielleiter wahrnehmen. Die unter den neuen Vorgaben gebildete Vereinsführung sah wie folgt aus:

Vereinsleiter (bei der Generalversammlung am 28.09.1933 gewählt): Christian Gerstetter

Mitarbeiterstab: Georg Biberthaler (Propagandawart) Hermann Binner (Schriftwart) Georg Oberndorfer (Kassenwart) Clemens Kainzbauer (Spielleiter) Adolf Hirt (Schachwart)

Ehrenmitgliedschaft für Starnberger Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Franz Buchner

Eine weitere bemerkenswerte Personalie der Generalversammlung war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Franz Xaver Buchner. Buchner zählte zu den Gründern der Starnberger NSDAP-Ortsgruppe, die er von 1925 bis 1928 leitete. Von 1928 bis 1944 fungierte er als NSDAP-Kreisleiter für den Bezirk Starnberg. Dort wurde er am 26.04.1933 zum 1. Bürgermeister ernannt. Zudem saß der frühere Vermessungsbeamte von März 1933 bis August 1944 für die NSDAP im Reichstag. Dem Starnberger Schachklub trat er am 29.09.1920 bei.

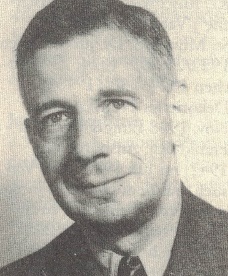

Kontroverses Ehrenmitglied des SK Starnberg: Franz Xaver Buchner, Starnberger Bürgermeister (1933-1944), NSDAP-Kreisleiter (1928-1943) und Mitbegründer der Starnberger NSDAP-Ortsgruppe (Bildquelle: Starnberger Stadtgeschichte „Politische Geschichte“, Band 10/2).

Zur Begründung, warum die Generalversammlung Buchner die Ehrenmitgliedschaft verlieh, erklärte Vereinsleiter Gerstetter: „Sie anerkannte und belohnte damit die langjährigen Verdienste, die sich Herr Buchner um den Klub als dessen Schriftführer und künstlerischer Schöpfer von Sieger-Urkunden erworben hatte.“ Es darf jedoch bezweifelt werden, dass es allein Buchners Tätigkeit als Schriftführer von September 1924 bis Oktober 1930 war, die ihn zum Ehrenmitglied aufsteigen ließ.

Der damalige Starnberger Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter konnte trotz seiner hohen Ämter kaum als Rollenvorbild betrachtet werden. Im Sommer des Jahres 1930 saß er wegen eines Vergehens gegen das so genannte Republikschutzgesetz für fünf Tage in Haft. Im September desselben Jahres fiel er wegen gefährlicher Körperverletzung auf und wurde strafrechtlich verfolgt. Am 26.04.1932 verhängte das Amtsgericht Starnberg wegen „Aufreizung zu politischen Gewalttätigkeiten“ eine dreimonatige Gefängnisstrafe gegen ihn, die er wegen einer Amnestie aber nicht antreten musste. Ferner handelte er sich als Herausgeber der rechtsradikalen Propagandazeitung „Der Tank“ mehrere Anzeigen und Prozesse wegen politischer Beleidigung ein.

Auch innerhalb des Vereins hatte Buchner schon Anfang der 20er-Jahre wegen antisemitischer Pöbeleien gegen die jüdischen Mitglieder Eugen Marx und Robert Held sowie den Schriftsteller und ersten Klubmeister Gustav Meyrink für Unruhe gesorgt (siehe Kapitel 1). Man kann wohl davon ausgehen, dass der Einfluss Buchners im Verein und womöglich auch dessen Ernennung zum Ehrenmitglied dazu geführt haben, dass Robert Held den Schachklub während der Spielzeit 1932/33 nach über 12 Jahren Mitgliedschaft verließ. Doch auch außerhalb des Vereins war der jüdische Rechtsanwalt nicht vor Buchner und dessen Partei sicher.

Buchners Hetze gegen den jüdischen Rechtsanwalt Robert Held

Held war seit 1919 beim Amtsgericht Starnberg tätig. Den Zorn des von Buchner geführten Starnberger NSDAP-Kreisverbandes zog er sich spätestens in dem Moment zu, als er Parteimitglied und SS-Sturmführer Xaver Fink für zwei Monate hinter Gitter brachte. Als Folge wurde das Namensschild von Helds Wohnung und seinem Büro mehrfach abgeschlagen, abgeschraubt und sogar einbetoniert. Zudem warfen die Nationalsozialisten seine Fenster ein und vergifteten seine beiden Hunde. Im Jahr 1933 musste Held fast ein Dutzend Mal in Schutzhaft genommen werden, da er mehrfach ernsthaft bedroht wurde. Buchner begründete die Attacken gegen Held damit, „dass der jüdische Anwalt Held grundsätzlich in allen Rechtsfällen stets den Eigennutz über den Gemeinnutz gestellt hat“. Vor allem sein „Rafftrieb“ in Gebührenfragen steche hervor.

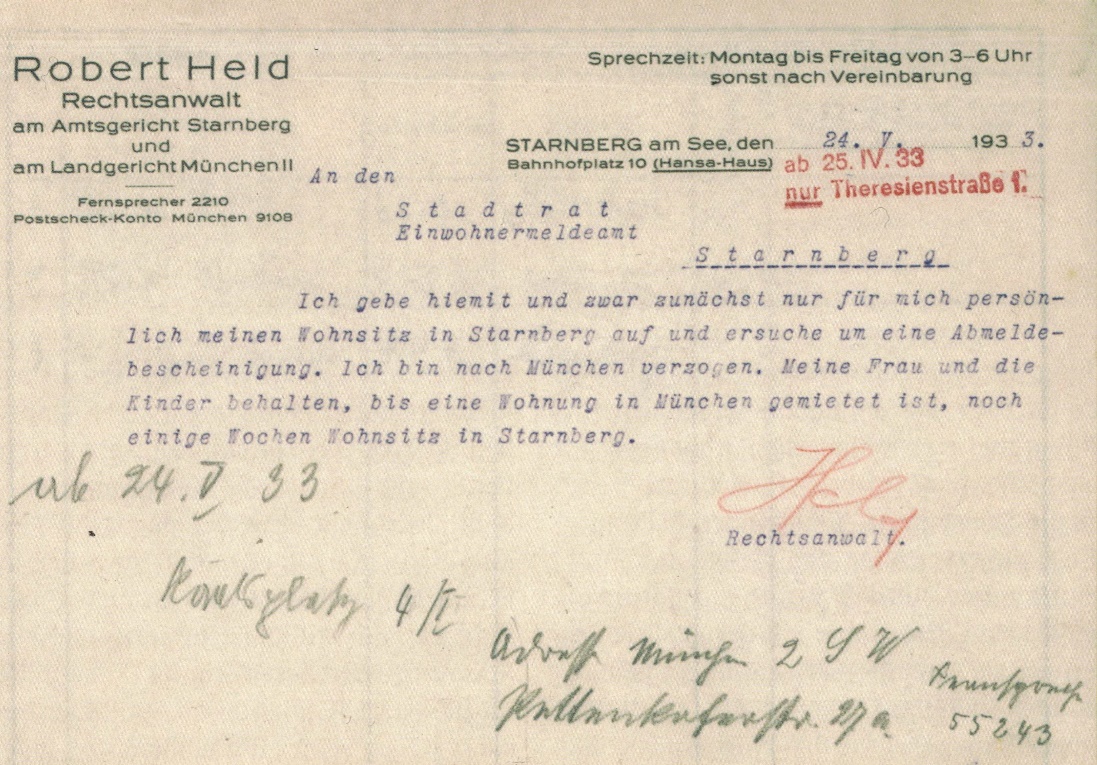

Wurde Opfer zahlreicher verbaler und körperlicher Attacken des von Franz Buchner geführten Starnberger NSDAP-Kreisverbandes: der jüdische Anwalt und langjähriges SK Starnberg-Klubmitglied Robert Held (Bildquelle: Reinhard Weber „Das Schicksal der jüdischen Rechtsanwälte in Bayern nach 1933“, R. Oldenbourg Verlag München 2006).

Held sah sich genötigt, Starnberg zu verlassen und seine Anwaltspraxis nach München zu verlegen. Seit 1928 besaß er auch eine Zulassung beim Landgericht München II. Doch auch hier war er vor dem langen Arm der Starnberger NSDAP-Gruppe nicht sicher. Diese legte der gleichgeschalteten Münchener Rechtsanwaltskammer nahe, für den Entzug von Helds Zulassung zu sorgen. Als Mittel zum Zweck sollte das am 7. März 1933 von der NSDAP-Bundespartei erlassene „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ dienen. Das Gesetz erlaubte den Leitern öffentlicher Institutionen, jüdische und politisch unerwünschte Beamte sowie Personen, die „Berufe mit öffentlich-rechtlicher Wirksamkeit“ ausübten wie Anwälte und Notare, Berufsverbot zu erteilen. Die Rechtsanwaltskammer versuchte daraufhin den damaligen bayerischen Justizminister Dr. Hans Michael Frank, der später im so genannten „Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“ zum Tode verurteilt werden sollte, für ihr Anliegen zu gewinnen.

Umzug nach München auf Druck der NSDAP: am 25.09.1933 meldete Robert Held seinen Starnberger Wohnsitz ab (Bildquelle: Starnberger Stadtgeschichte „Politische Geschichte“, Band 10/2)

Da sich jedoch mehrere hochrangige Persönlichkeiten, darunter Reichsjustizminister Dr. Franz Gürtner und der bayerische Reichsstatthalter Franz Ritter von Epp für Held einsetzten, blieb Dr. Frank nichts anderes übrig als Helds Zulassung im September 1933 zu bestätigen. Zur Besänftigung des Starnberger NSDAP-Kreisverbandes wurde der jüdische Anwalt allerdings veranlasst, seine Zulassung beim Amtsgericht Starnberg und dem Landgericht München II aufzugeben und stattdessen eine Zulassung beim Landgericht München I und dem OLG München anzunehmen. Held stimmte zu.

Mordversuch am Starnberger Amtsgericht – NSDAP-Täter kommt ohne Anklage davon

Doch selbst mit seinem Zulassungswechsel, dem wohlgemerkt einzigen Zulassungswechsel eines jüdischen Rechtsanwalts während des Dritten Reiches in Bayern, war die Naziverfolgung für Held noch nicht vorbei. Als er am 8. Mai 1934 wegen einer Gläubigerversammlung in einem von ihm vertretenem Konkursverfahren erneut am Starnberger Amtsgericht erschien, informierte ein nationalsozialistischer Amtsangestellter seinen noch immer erbosten Parteikollegen Xaver Fink. Es dauerte nicht lange, bis Fink und einige weitere NS-Kameraden mit Haken, Pickeln und anderen Werkzeugen bewaffnet das Amtsgericht aufsuchten. Dort angekommen drohten sie lautstark, den jüdischen Rechtsanwalt umzubringen. Als Held nach Ende der Verhandlung das Gebäude verließ, stürmte Fink mit einem Gerüsthaken in der Hand auf ihn zu. Held schaffte es aber noch rechtzeitig zurück ins Gebäude und schloss sich in einem Zimmer ein. Dem wütenden Fink stellten sich derweil Oberamtsrichter August Kiendl, Amtsgerichtsrat Karl Seubelt und Rechtsanwalt Hermann Alletag, Helds Nachfolger in dessen Starnberger Anwaltspraxis, beherzt in den Weg. Gemeinsam konnten sie ihn zur Aufgabe bewegen. Held wurde schließlich unter Polizeischutz aus dem Gebäude bis über die Stadtgrenze geleitet. Auch für den Angreifer endete der Vorfall glimpflich. Trotz zahlreicher Augenzeugen wurde gegen das NSDAP-Partei- und Stadtratsmitglied Fink weder Strafanzeige gestellt noch kam es zu einer Anklage.

Robert Held emigrierte schließlich im September 1938, wenige Monate vor dem Berufsverbot für alle jüdischen Anwälte im deutschen Reich, mit seiner Familie in die USA. Nach erneutem Rechtsstudium wurde er 1942 in New York als Rechtsanwalt zugelassen und arbeitete fortan mehrere Jahrzehnte in einer Sozietät mit den Praxisschwerpunkten „Rückerstattung und Wiedergutmachung“. Im Jahr 1971 kehrte er nach Starnberg zurück und erwarb ein Jahr später erneut seine Zulassung zum Amtsgerichtsanwalt. Nach nochmaliger Heirat – kurioserweise mit der Witwe des Nachfolgers seiner Starnberger Anwaltspraxis – verlegte er auch seinen Wohnsitz wieder nach Starnberg. Dort verstarb er am 19.08.1977.

Geschenk unter Parteifreunden – Buchner stiftet „Gerstetter-Pokal“

Es ist schwer zu glauben, dass SC-Vereinsleiter Gerstetter, der im Jahr 1933 der Starnberger NSDAP beitrat, keine Kenntnis von der Hetze des Kreisverbandes gegen das langjährige Schachklub-Mitglied Held hatte. Für die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Vereins an NSDAP-Kreisleiter Buchner spielte das offenbar keine Rolle. Letzterer wusste Gerstetters Loyalität durchaus zu schätzen. Er stiftete wenig später den „Gerstetter-Pokal“ als Würdigung der besonderen Verdienste des Vereinsleiters und Parteikollegen. Der Pokal wurde nur ein einziges Mal ausgespielt. Teilnahmen durften ausschließlich Spieler, die in der Saison 1933/34 im Meisterschaftsturnier der Klubmeisterschaft angetreten waren. Turniersieger und Pokalgewinner wurde Clemens Kainzbauer.

Gewann in der Spielzeit 1933/34 den nur einmal ausgespielten und von Bürgermeister Franz Buchner gestifteten „Gerstetter-Pokal“: Clemens Kainzbauer (Bildquelle: Archiv SK Starnberg / Aufnahme stammt aus dem Jahr 1950).

Nachbarschaftsvergleich mit Berg/Aufkirchen, vier Duelle mit Feldafing & ein Motorboot-Ausflug

Der SK Starnberg hielt sich auch in Bezug auf die Gewinnung von Schachinteressierten streng an die Vorgaben des GSB. Im Sinne der politisch gewollten Aufwertung des Schachs in Deutschland wies die Organisation alle Mitgliedsvereine an, so genannte Schach-Werbe-Wochen durchzuführen. Für die SC-Akteure bedeute das vor allem durch Mundpropaganda neue Schachspieler an den Verein zu binden – mit Erfolg! Der Mitgliederstand wuchs von September 1932 bis August 1933 von 66 auf 80 Spieler an. Ferner schrieb man Schachfreunde in Tutzing, Herrsching, Feldafing und Berg/Aufkirchen an und bat diese, eigene Werbeaktivitäten durchzuführen. Mit Feldafing und Berg/Aufkirchen wurden zudem Verhandlungen über die Gründung eigener Schachvereine aufgenommen, man vereinbarte auch gemeinsame Vergleichskämpfe. Das erste und einzige Duell mit den Schachfreunden aus Berg/Aufkirchen fand schließlich am 22.06.1933 im Hotel „Bock“ in Berg statt. Es wurden an sieben Brettern je zwei Partien gespielt – Starnberg gewann 11:3.

Mit Feldafing gab es eine Reihe von Vergleichsmatches. Den Auftakt machte ein ungewöhnlicher Wettkampf am 24.05.1933 in der Kreisstadt: ein Starnberger Team trat gegen eine aus Feldafinger und Starnberger Spielern (inklusive Vereinsleiter Gerstetter) kombinierte Mannschaft an – die nur aus Starnbergern bestehende Auswahl gewann 7:5. Auch das nächste Duell, zu dem man sich am 28.06.1933 im Possenhofener Gasthaus „Schauer“ traf, fand unter besonderen Umständen statt. Denn die Delegation aus Starnberg verband den Wettkampf mit einem Ausflug und reiste per Motorboot an. Gespielt wurde an 17 Brettern, wobei an den ersten drei Brettern je eine Partie und ab Brett vier je zwei Partien ausgetragen wurden. Feldafing schaffte dabei die Überraschung und besiegte die Kreisstädter 16,5:14,5. Den Gästen blieb aber zumindest eine romantische Rückfahrt im Mondschein – ebenfalls im Motorboot.

Schönes Spiellokal, aber kein erfolgreiches Pflaster für die Starnberger Schachspieler: am 28.06.1933 verloren sie im Possenhofener Gasthaus „Schauer“ einen Vergleichskampf an 17 Brettern gegen Feldafing (Bildquelle: Stefan A. Schuhbauer von Jena).

Die Starnberger sollten im folgenden Jahr zwei Mal erfolgreich Revanche nehmen. Am 4.03.1934 besiegten sie, dann wieder in Kreisstadt, eine Feldafinger Auswahl mit 13:8. Auch beim Rückkampf am 12.07.1934 in Feldafing setzten sich die SC-Akteure durch – diesmal mit 12,5:8,5. Leider bedeutete dieses Match das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine. Der pikante Grund war, dass sich die Feldafinger Spieler weigerten, sich dem Großdeutschen Schachbund anzuschließen. Ihr Klub fiel daraufhin langsam auseinander.

Nichtsdestotrotz nahmen einige Denksportler aus Feldafing zusammen mit Schachfreunden aus Starnberg, Penzberg, Schongau, Weilheim und Pähl an einem Wettkampf gegen eine Auswahl des spielstarken SK Anderssen-Bavaria München teil. Das Duell fand am 24.06.1934 an 32 Brettern in Weilheim statt. Die Akteure aus der Landeshauptstadt gaben sich dabei keine Blöße und entschieden den Kampf mit 25,5:6,5 klar für sich.

Starnberg gewinnt 2x die oberbayerische Meisterschaft – Wettbewerb wird nach dritter Auflage eingestellt

Ging es bei den bisherigen Vergleichskämpfen lediglich um die Ehre und die Festigung freundschaftlicher Beziehungen, so bekamen Mannschaftskämpfe ab dem Frühjahr 1935 erstmals offiziellen Charakter. Von 10.02.1935 bis 5.05.1935 fand die erste oberbayerische Verbandsmeisterschaft statt. Neben dem SK Starnberg nahmen die Vereine aus Weilheim, Schongau und Penzberg teil. Gespielt wurde im Modus Jeder-gegen-Jeden mit Hin- und Rückspiel und jeweils an zehn Brettern. Am Ende der sechs Runden hatten die Starnberger mit fünf Siegen und 35,5 Brettpunkten die Nase vorn und wurden der erste Titelträger des neuen Wettbewerbs.

Von Beginn an war die Meisterschaft wegen der großen Reisestrapazen bei mehreren Vereinen aber nicht sehr beliebt. So fand die zweite Auflage des Wettbewerbs im Jahr 1936 an einem einzigen Tag beim Vorjahressieger Starnberg statt. Die Kreisstädter konnten dabei ihren Titel verteidigen. Da aber auch die neue Austragungsform der Meisterschaft für Unmut sorgte, kehrte man bereits ein Jahr später zum ursprünglichen Modus zurück.

Das führte jedoch erst recht zum Desaster. Denn während die SC-Akteure ihre Auswärtskämpfe termingerecht spielten, trat der neue Teilnehmerverein aus Garmisch mit zweimonatiger Verspätung in der Kreisstadt an. Weilheim weigerte sich gar komplett in Starnberg zu spielen! Insgesamt trug der SK Starnberg im Rahmen der Bezirksmeisterschaft 1937 nur drei Mannschaftskämpfe aus, von denen man lediglich ein Match gewann. Der Verein erhielt zudem von der Leitung des Schachverbands Oberbayern keine Informationen über den Verlauf des Wettbewerbs. So wussten die Seestädter nicht einmal, wer denn ihr Nachfolger als Verbandsmeister geworden ist. Bezeichnenderweise wurde der Wettbewerb in den Folgejahren nicht mehr ausgetragen, was jedoch auch mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges im September 1939 zusammenhing.

Tod von langjährigem Vorstandsmitglied & ausgefallenes Mannschaftsturnier trüben 15. Geburtstag

Auch die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des Vereins verliefen nicht ganz nach Plan und weckten nur begrenzt Erinnerungen an die ausgelassene Jubiläumsfeier fünf Jahre zuvor. Das lag besonders am Tod des langjährigen zweiten Vorsitzenden, Herrn Käser, am 14.01.1936. Käser war dem Verein als einer der ersten Mitglieder am 26.01.1921 beigetreten. Im selben Jahr führte er unentgeltlich Malerarbeiten zur Fertigstellung eines Demonstrationsbretts für den Verein durch, das zum Zeitpunkt seines Ablebens immer noch im Einsatz war. Zu Weihnachten 1925 stiftete er dem SK Starnberg zudem eine von ihm bemalte Wandtafel.

Der Schachklub konnte auch nicht, wie ursprünglich geplant, ein Jubiläums-Mannschaftsturnier analog dem Wettbewerb zum zehnjährigem Vereinsbestehen durchführen. Stattdessen wurde die Klubmeisterschaft der Saison 1935/36 als „Jubiläums-Klubturnier“ deklariert und der Turniersieger Fritz Schlicht erhielt den Titel „Jubiläums-Klubmeister“. An dem Wettbewerb nahmen allerdings nur 17 Mitglieder teil, was im Vergleich zum Vorjahr (30 Teilnehmer) einen deutlichen Rückgang darstellte.

Zweifacher Sieger der Starnberger Klubmeisterschaft, darunter Gewinner des „Jubiläum-Klubturniers“ in der Saison 1935/36: Fritz Schlicht (Bildquelle: Archiv SK Starnberg / Aufnahme aus dem Jahr 1929).

Daneben fand auch das „eigentliche“ Jubiläumsturnier statt, für das Bürgermeister Buchner drei Geldpreise á 10 Reichsmark spendete. Mehrere Vereinsmitglieder gaben weitere Spenden. Die Veranstaltung wurde in einem ähnlichen Modus wie das frühere Wanderpokal-Turnier ausgespielt. Die insgesamt 21 Teilnehmer wurden in drei Gruppen des so genannten Vorturniers eingeteilt, in denen sie sich entweder für das Entscheidungs- oder das Trostturnier qualifizieren konnten. Sieger des Entscheidungsturniers und damit Gewinner des Jubiläumsturniers wurde Herr Feldbaum, im Trostturnier konnte sich Max Niedermaier durchsetzen. Über Preise durften sich aber alle Teilnehmer des Entscheidungs- und des Trostturniers freuen.

Wenn plötzlich ein Großmeister vor der Tür steht

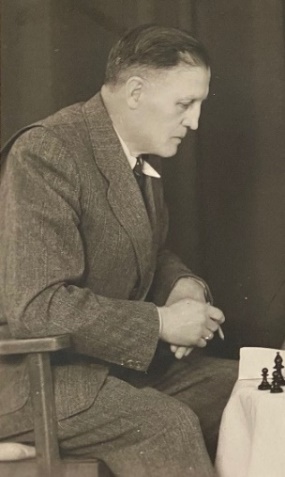

Zu guter Letzt bekam der Verein zum 15-jährigen Bestehen noch einen prominenten Überraschungsgast: der zweimalige WM-Herausforderer Efim Bogoljubow sollte nach 1927 und 1933 am 15.03.1936 zum dritten Mal eine Simultanvorstellung in der Kreisstadt geben. Es gab dabei nur ein Problem: der SK Starnberg wusste bis eine Woche vor der Veranstaltung nichts davon! Dass Bogoljubow nochmal ein Gastspiel in Starnberg geben sollte, war ausschließlich eine Idee von dessen Managerin. Diese besuchte Anfang März den Starnberger Klubabend und stellte die Vereinsführung vor vollendete Tatsachen. Zudem forderte sie, dass von Vereinsseite Einladungen für das Simultan verschickt und mittels Presseartikel und Annoncen auf die Veranstaltung hingewiesen werden möge. Vereinsleiter Gerstetter lehnte die Forderungen mit Hinweis auf die begrenzten finanziellen Mittel des Schachklubs ab. Er schlug vor, die Simultanvorstellung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, so dass den Starnbergern ausreichend Zeit zur Vorbereitung bliebe. Als die Managerin dies ablehnte, ließ Gerstetter sie wissen, dass der Verein jegliche Finanzierung für das Simultan ablehne und sie die Veranstaltung komplett auf eigene Rechnung durchführen müsse – und das tat sie!

Leidtragender der Hauruck-Aktion seiner Managerin war Bogoljubow selbst. Dieser erschien am 15.03.1936 tatsächlich im Starnberger Hotel „Seehof“. Nachdem ihm Gerstetter die unglückliche Vorgeschichte erläutert hatte, wurde vereinbart, dass jeder Simultanteilnehmer 1 Reichsmark an den Großmeister entrichten sollte. Von den anwesenden Zuschauern sollten je 0,50 Reichmark an Bogoljubow fließen. Insgesamt kamen 19 Reichsmark für den früheren WM-Herausforderer zusammen, was nur einen Teil seiner Kosten abdeckte. Zumindest verlor er aber diesmal – im Gegensatz zu seinem letzten Besuch in Starnberg – kein Geld beim Skatspielen mit den Gastgebern. Am Brett ließ er den Hausherren keine Chance und erzielte aus 12 Partien zehn Siege und zwei Remisen. Es sollte der letzte Auftritt des Großmeisters in der Kreisstadt gewesen sein.

Gab zwischen 1927 und 1936 drei Simultanvorstellungen in Starnberg, sein letzter Auftritt am 15.03.1936 blieb aufgrund seiner Managerin aber in keiner guten Erinnerung: Großmeister Efim Bogoljubow (Bildquelle: Screenshot aus „Welt im Film“, 312/1951).

Stade Zeit für den Verein – großartige Zeit für Klubmeisterschaft-Seriensieger Gerstetter

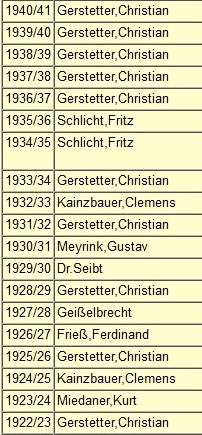

Nach der turbulenten Jubiläumssaison 1935/36 folgte im Verein bis zum Frühjahr 1938 eine eher ruhige Phase. Als einziges Turnier in dieser Zeit wurde die Klubmeisterschaft ausgespielt. Vereinsleiter Gerstetter hatte die älteste Wettkampfform des Schachklubs bis zum Jahr 1936 bereits fünf Mal gewonnen, damit war er schon zu diesem Zeitpunkt Rekordsieger. Dann legte das Starnberger Vereinsoberhaupt aber erst richtig los: beginnend mit der Saison 1936/37 gewann er die Meisterschaft fünf Mal in Serie! Es sollten später noch vier weitere Titelerfolge für ihn folgen. Bis heute sind Gerstetters 14 Klubmeister-Titel unerreicht!

Die Siegerliste der Starnberger Klubmeisterschaft zwischen 1922 und 1941 (rechts) weist den Namen von Vereinsleiter Christian Gerstetter nicht weniger als zehn Mal auf. Besonders ab der Saison 1936/37 dominierte er den Wettbewerb (Bildquellen: Archiv / Website SK Starnberg / Aufnahme aus dem Jahr 1950).

Ein Landkreis-Turnier & ein Bayerischer Schachkongress zu Ehren des Starnberger NSDAP-Kreistages 1938

Das nächste Großereignis für den Verein stellte schließlich der NSDAP-Kreistag in Starnberg von 15.06.1938 bis 19.06.1938 dar. Die Veranstaltung umfasste 16 Propaganda-Kundgebungen im gesamten Landkreis, daran nahmen rund 12.000 marschierende Parteianhänger teil. Um die Kreisstadt in bestmöglichem Licht erscheinen zu lassen, wurden die Starnberger Bürger im Vorfeld aufgefordert, ihre Straßen und Häuser zu putzen und aufzuräumen. Gleichzeitig wurden sieben Meter hohe Fahnenmasten aufgestellt, Triumphpforten errichtet und öffentliche Plätze teils komplett mit rotem Tuch umspannt. Nach Willen von Bürgermeister Buchner sollte im Rahmen des Kreistags auch die Pflege des Schachspiels hervorgehoben werden. Dafür ordnete er die Durchführung von zwei großen Schachveranstaltungen im Kreistagsjahr 1938 an und sponserte diese großzügig.

Starnberg während des NSDP-Kreistages 1938: meterhohe Fahnenmasten wie hier vor dem ehemaligen Spiellokal des SK Starnberg, dem „Tutzinger Hof“ (links). Auf Wunsch von Bürgermeister Buchner sollte beim Kreistag auch die Pflege des Schachspiels zum Vorschein kommen (Bildquelle: Stadtarchiv Starnberg/Bestand Wörsching).

Bei den Schachveranstaltungen handelte es sich einerseits um ein Preisturnier, an dem Teams aus den Landkreisen Starnberg, Landsberg und Fürstenfeldbruck – an diese Bezirke richtete sich der NSDAP-Kreistag – teilnehmen sollten. Der Modus war wie folgt: zunächst sollte in Mannschaftskämpfen an jeweils zehn Brettern der „Vereinssieger“ ermittelt werden. Danach sollten die Spieler des Siegervereins in einem K.o.-Turnier den „Einzelsieger“ ausspielen. Für diesen war ein von Buchner gestiftetes, kunstvolles Schachspiel als Siegertrophäe vorgesehen. Da sich aus Landsberg kein Klub für die Veranstaltung anmeldete, wurde der Vereinssieger am 19.05.1938 im direkten Duell zwischen Starnberg und Fürstenfeldbruck entschieden. Die Hausherren setzten sich hier überraschend klar mit 9:1 durch. Den Sachpreis als Einzelsieger sicherte sich Clemens Kainzbauer.

Gewann das Preisturnier zum Starnberger NSDAP-Kreistag 1938 und damit ein von Kreisleiter Buchner gestiftetes Schachspiel: Clemens Kainzbauer (Bildquelle: Archiv SK Starnberg / Aufnahme aus dem Jahr 1960).

Die zweite Veranstaltung zu Ehren des NSDAP-Kreistags fiel wesentlicher größer aus und sollte das bis dahin bedeutendste Schachereignis des SK Starnberg werden: der Verein war von 25.-30.06.1938 Ausrichter des 16. Bayerischen Schachkongresses – einer Großveranstaltung, an der 118 Schachspieler in elf parallel laufenden Turnieren antraten. Dass der Bayerische Schachbund den Seestädtern den Zuschlag zur Ausrichtung des Kongresses erteilte, lag nicht zuletzt am hohen Einsatz von Bürgermeister Buchner. Er verhandelte persönlich mit dem BSB-Landesvorsitzenden Walter Englert, zudem kam er für sämtliche mit der Kongressausrichtung verbundenen Kosten auf. Für die Vorbereitung und reibungslose Durchführung der Veranstaltung waren hingegen SC-Vereinsleiter Gerstetter und sein Mitarbeiterstab verantwortlich. Sie vereinbarten mit dem Betreiber des Starnberger Seerestaurants „Undosa“, Herrn Hans Gruß, dass dieser sein Lokal als Spielsaal zur Verfügung stellte. Die den Kongress begleitenden Tagungen sollten hingegen im Hotel „Seehof“ von Klubmitglied Adolf Hirt stattfinden.

Malerisches Ambiente für die Teilnehmer des 16. Bayerisches Schachkongresses: Von 25.-30.06.1938 fanden im Starnberger Seerestaurant „Undosa“ alle elf Turniere der Veranstaltung statt (Bildquelle: Starnberger Stadtgeschichte „Politische Geschichte“, Band 10/1).

Neben seinen umfassenden organisatorischen Tätigkeiten im Vorfeld der Veranstaltung nahm Gerstetter als einer von vier Starnbergern auch an einem der vielen Turniere des Kongresses teil. Die Ergebnisse des Quartetts waren wie folgt:

Christian Gerstetter, 7. Platz Hauptturnier Gruppe 2, 4,5 Punkte aus 10 Partien Max Niedermaier, 6. Platz Hauptturnier Gruppe 3, 4,5 Punkte aus 10 Partien Herr Dr. Hanns, 3. Platz Nebenturnier Gruppe 1, 3,5 Punkte aus 7 Partien Herr Zeller, 5. Platz Nebenturnier Gruppe 1, 2,5 Punkte aus 7 Partien

BSB-Ehrenmitgliedschaft für Buchner & Zuschlag für 2. Bayerischen Schachkongress in Starnberg

Insgesamt meisterte der Verein die Herausforderung, zum ersten Mal eine bedeutende überregionale Schachveranstaltung auszutragen, mit Bravour. Den beiden Hauptverantwortlichen auf Starnberger Seite, Buchner und Gerstetter, wurde daher im Rahmen der ebenfalls während des Kongresses stattfindenden 1. Bayerischen Problemschachmeisterschaft je ein Schachproblem gewidmet. Der Bayerische Schachbund ernannte Buchner zudem zum Ehrenmitglied – er war der erste Starnberger, dem diese Ehre zu Teil wurde! Der Verband gab ferner in einem Rundschreiben bekannt, dass auch der nächste Bayerische Schachkongress in Starnberg stattfinden werde. Dieser war zunächst für den August 1940 terminiert, musste wegen des Ausbruchs des 2. Weltkriegs aber auf den Juli 1941 verschoben werden.

Obwohl die Ausrichtung des Bayerischen Schachkongresses einen Meilenstein in der Historie des SK Starnberg darstellte, sank die Mitgliederzahl in der Saison 1937/38 deutlich. Sie fiel von 58 auf 42 Spieler, im September 1939 waren sogar nur noch 38 Mitglieder im Verein gemeldet. Seltsamerweise konnte der Mitgliederschwund erst in den Kriegsjahren gestoppt werden.

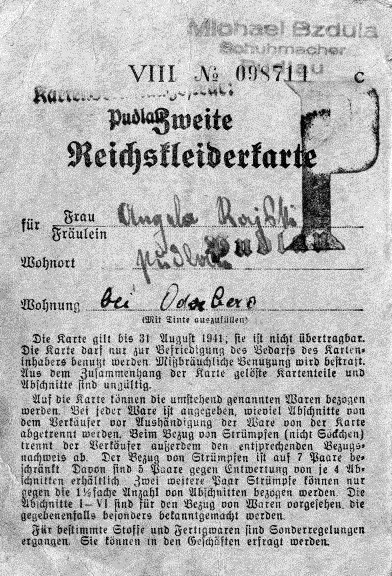

Der 2. Weltkrieg bricht aus – Schachklub erneut im Krisenmodus

Der Ausbruch des 2. Weltkrieges im September 1939 bedeutete für den SK Starnberg und seine Mitglieder in mehrfacher Sicht eine Zäsur. Im ganzen Land galt mit Kriegsbeginn die „Zwangsrationierung“. Das bedeutete, dass beliebte Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Brot, Eier und Zucker nur noch mittels Lebensmittelkarten erhältlich waren. Für die nicht Uniform tragende Bevölkerung wurde zudem eine „Reichkleiderkarte“ eingeführt, die den Kauf von Kleidungsstücken mittels eines Punktesystems für jeden Bürger beschränkte. Der Bezugsschein bestand aus 100 Punkten und konnte z.B. für den Kauf eines Paar Strümpfen (4 Punkte) oder eines Pullovers (25 Punkte) verwendet werden.

Beispiel einer Reichskleiderkarte, die im November 1939 im gesamten Deutschen Reich zum Erwerb von Textilien ausgegeben wurden (Bildquelle: Wikipedia).

Noch mehr als die Rationierungsmaßnahmen des NS-Regimes wirkten sich die Einberufungen von Männern zur Wehrmacht auf das Vereinsleben aus. Im ersten Kriegsvereinsjahr, der Spielzeit 1939/40, wurden zwölf Mitglieder des Schachklubs eingezogen – darunter Schriftwart Hermann Binner und Schachwart Adolf Hirt. Beide sollten später jedoch wieder nach Starnberg zurückkehren. Doch auch wenn Mitglieder nicht zum Militärdienst beordert wurden, hatten sie zum Teil deutlich weniger Zeit für den Schachklub übrig, da sie die durch die Einberufungen entstandenen Arbeitslücken schließen mussten. Die Wochenarbeitszeit im Deutschen Reich stieg von bis dahin 42 Stunden stufenweise auf bis zu 50 Stunden im Jahr 1941.

Klubmeisterschaft 1939/40 leidet unter Kriegseinberufungen – Feldpostpäckchen an Mitglieder an der Front

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen meldeten sich 20 Spieler für die Klubmeisterschaft 1939/40 an, was nur einen geringen Rückgang zum Vorjahr (23 Teilnehmer) darstellte. Das Turnier wurde in zwei gleich großen Gruppen gespielt, von denen sich jeweils die beiden bestplatzierten Spieler für das Entscheidungsturnier qualifizierten. In beiden Gruppen brachten plötzliche Einberufungen den Turnierverlauf durcheinander. In Gruppe I wurde Clemens Kainzbauer nach vier Runden, in denen er bemerkenswerte 3,5 Punkte erzielt hatte, einberufen. Für ihn spielte der zurückgekehrte Adolf Hirt weiter, der Kainzbauers Punktestand übernahm und sich schließlich für das Entscheidungsturnier qualifizieren konnte. In Gruppe II musste Theo Gastel nach drei Runden zur Wehrmacht ausrücken. Da kein Ersatzspieler verfügbar war, musste er komplett aus der Turnierliste gestrichen werden. Den Klubtitel sicherte sich einmal mehr Vereinsleiter Gerstetter.

Im Dezember 1939 sendete der Verein sechs Mitgliedern, die an der Front standen, je ein Feldpostpäckchen. Zudem wurden an alle eingezogenen Klubmitglieder Weihnachtsbriefe verschickt. Die Sendung von Briefen und Päckchen an die militärisch aktiven Vereinsangehörigen wurde bis einschließlich 1942 jedes Jahr zu Weihnachten fortgesetzt. Viele Soldaten bedankten sich für die Gesten und sendeten dem Schachklub Briefe zurück. Der Verein stellte zudem dem Luftwaffen-Teillazarett Starnberg und dem Reservelazarett IV München Teillazarett Mariahilf Schachfiguren und Spielgarnituren zur Verfügung. Eigentlich war das Spielmaterial nur geliehen, es sollte jedoch nicht wieder zum Klub zurückkehren.

Keine Jubiläumsfeier, aber gelungener zweiter BSB-Schachkongress im Jahr 1941

Auf gesellschaftliche Veranstaltungen verzichtete der SK Starnberg während der Kriegsjahre komplett, auch Mannschaftskämpfe wurden – mit einer Ausnahme im Jahr 1942 – nicht ausgetragen. Der selbst verordneten Enthaltsamkeit fiel auch die Feier zum 20-jährigen Vereinsbestehen zum Opfer. Sie wurde ersatzlos gestrichen.

Das mit Abstand größte Schachereignis in der Kreisstadt im 2. Weltkrieg stellte daher der 17. Bayerische Schachkongress dar, der von 05.-13.07.1941 zum zweiten Mal in Starnberg stattfand. Im Gegensatz zum vorigen Kongress im Jahr 1938 gestaltete sich die Suche nach Quartieren für die rund 100 Teilnehmer als extrem schwierig. Doch mit umfangreicher Unterstützung des Starnberger Verkehrsamts konnte Vereinsleiter Gerstetter, der erneut für die Organisation des Kongresses verantwortlich zeichnete, auch diesmal eine rundum gelungene Großveranstaltung auf die Beine stellen.

Höhepunkt des SK Starnberg in den Kriegsjahren: der erfolgreich durchgeführte 17. Bayerische Schachkongress von 05. bis 13.07.1941 mit rund 100 zufriedenen Teilnehmern (Bildquelle: Archiv SK Starnberg).

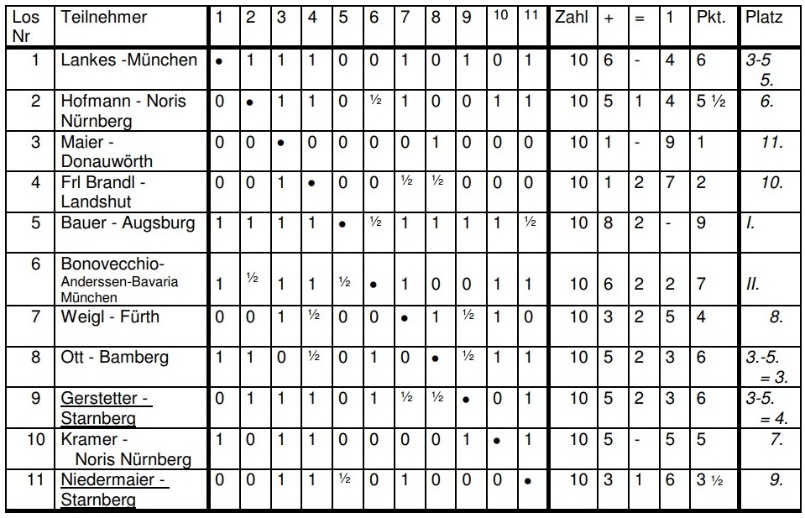

Aus sportlicher Sicht sorgte bei dem Kongress der 16-jährige Wolfgang Unzicker für großes Aufsehen. Der spätere Spitzengroßmeister und siebenmalige Deutsche Einzelmeister gewann seinen ersten Bayerischen Meistertitel. Auch die beiden Teilnehmer vom Gastgeberclub, Vereinsleiter Gerstetter und Max Niedermaier, die beide im elfköpfigen Hauptturnier antreten, konnten Achtungserfolge erzielen. Gerstetter landete mit respektablen 6,0 Punkten aus 10 Partien auf den geteilten 3.-5. Platz. Niedermaier musste mit 3,5/10 zwar mit Platz 9 Vorlieb nehmen. Er schaffte es aber, dem überlegen Turniersieger – Herrn Bauer aus Augsburg –, der im kompletten Turnier nur zwei Remisen abgab, eine Punkteteilung abzuringen.

Schlusstabelle des Hauptturniers des 17. Bayerisches Schachkongresses mit den Starnberger Teilnehmern Christian Gerstetter (Platz 3-5) und dem neuntplatzierten Max Niedermaier (Bildquelle: Archiv SK Starnberg).

Wiedersehen macht Freude – Fernschach-Meister Dr. Dyckhoff besucht Starnberger Vereinsabende

Einem Teilnehmer des 17. Bayerischen Schachkongresses hatte es so gut in Starnberg gefallen, dass er nur wenige Wochen später erneut die Kreisstadt besuchte. Dr. Eduard Dyckhoff, dreimaliger Gewinner der Bundesmeisterschaft des Internationalen Fernschachbundes (IFSB) und Sieger des „Alte-Herren-Turniers“ beim Schachkongress, machte mit seinem nicht weniger spielstarken Kollegen Dr. Dyrssen vom 28.08.1941 bis zum 11.09.1941 Ferien im Starnberger Hotel „Seehof“. Dabei nahm das Duo regelmäßig an Spielabenden des Vereins teil und trat in verschiedenen Duellen gegen die anwesenden Mitglieder an.

Mehrfacher Fernschach-Bundesmeister, Fernschach-Olympiateilnehmer und Besucher des Starnberger Schachklubs: Dr. Eduard Dyckhoff (Bildquelle: www.chessgames.com).

Am 04.09.1941 spielten Dr. Dyckhoff und Dr. Dyrssen jeweils eine Partie gegen drei SC-Akteure, die sich bei ihren Zügen absprechen durften. Hier gewann Dr. Dyrssen gegen das Trio Gerstetter/Jentsch/Hirt, während sich Dr. Dyckhoff gegen das Dreigestirn Niedermaier/Binner/Huber durchsetzte. Eine Woche später trat Dr. Dyrssen gegen das Quartett Gerstetter/ Niedermaier/Hirt/Jentsch an und gewann auch diese Beratungspartie. Etwas Zählbares konnten aber zumindest vier Mitglieder in einer Simultanvorstellung von Dr. Dyckhoff an elf Brettern verbuchen. Während Vereinsleiter Gerstetter, Georg Wüst und Karl Oberndorfer dem Meister ein Remis abknöpfen konnten, gewann Herr Huber seine Partie sogar.

Interessanterweise hatte Dr. Dyckhoff schon 20 Jahre zuvor an einer Simultanveranstaltung in Starnberg teilgenommen. Am 4.12.1921 trat er im Speisesaal des damaligen Spiellokals „Tutzinger Hof“ gegen mehrere Schachspieler aus der Region an. Leider sind von diesem Ereignis keine näheren Informationen bekannt.

Blitz-Umzug ins Stammlokal der NSDAP zu Jahresbeginn 1942

Das Jahr 1942 begann für den SK Starnberg mit einem Paukenschlag: man musste praktisch über Nacht das Spiellokal wechseln! Hintergrund war, dass eine Abteilung des Generalkommandos München das Hotel „Seehof“ komplett für sich beanspruchte. Die Betreiberfamilie Hirt wurde angewiesen, den Betrieb zu schließen und das Anwesen zu räumen. Familienoberhaupt und Klubmitglied Adolf Hirt musste zudem erneut in den Kriegsdienst einrücken. Hirt, der seit 1938 der NSDAP als einfaches Mitglied angehörte, war über das Vorgehen der Wehrmacht und besonders die Absegnung der Maßnahme durch Klub- und Parteikollege Franz Buchner so erbost, dass er im Juni 1942 seinen Parteiaustritt erklärte.

Für den Schachklub stellte der unerwartete Auszug dagegen kein größeres Problem dar. Denn der benachbarte „Gasthof zur Eisenbahn“ an der Maximilianstraße (der später zum „Münchner Hof“ unbenannt wurde) und die dortige Betreiberfamilie Aigner nahmen den Verein ohne Zögern auf. Nachdem der Materialschrank und das Wandbrett in die neue Unterkunft transportiert waren, konnte der Spielbetrieb nahtlos fortgeführt werden. Allerdings ging bei dem Umzug der Stiftungspokal des Jubiläumsfestes zum 10-jährigen Vereinsbestehen ebenso verloren wie die Wandtafel, die dem Verein zu Weihnachten 1925 vom mittlerweile verstorbenen Mitglied Käser gestiftet worden war.

Zudem haftete der neuen Spielstätte des Vereins ein nicht unerheblicher politischer Makel an: sie war das Stammlokal des Starnberger NSDAP-Ortsverbands während des gesamten Dritten Reiches. Hierauf wies besonders eine überdimensionale Hakenkreuz-Flagge über dem Eingang hin. In der Gaststätte selbst fanden regelmäßig Parteiveranstaltungen statt, selbst Reichskanzler Adolf Hitler soll Gerüchten zufolge im Jahr 1921 eine Rede in dem Lokal gehalten haben.

Von 1942 bis 1945 die Spielstätte des SK Starnberg: Der „Gasthof zur Eisenbahn“, gleichzeitig Stammlokal der NDSAP-Ortsgruppe (Bildquelle: Repro Stadtarchiv Starnberg).

Man kann wohl davon ausgehen, dass die politische Nutzung des neuen Spiellokals für Vereinsleiter und NSDAP-Mitglied Gerstetter, der im Jahr 1942 zum Hauptsturmführer in der Sturmabteilung (SA) der Partei befördert wurde, keine besondere Rolle spielte. Denn bereits am 15.02.1942 feierte der SK Starnberg den Einstand in der neuen Spielstätte mit einem Wettkampf gegen den Damenschachclub München. Mit den Münchnerinnen hielt man seit deren Teilnahme am Starnberger Jubiläumsturnier zum 10-jährigen Bestehen im Jahr 1930 eine konstant gute Beziehung aufrecht. Zum jüngsten Vergleichskampf sind aber bis auf eine Notation (Sieg des Starnberger Spielers Buchner gegen die Münchnerin Frau Ziehr) keine Ergebnisse bekannt.

Drei Todesfälle und ein Abbruchsieg an der Front

Je länger der Krieg dauerte, desto schwieriger wurde es für den SK Starnberg ein aktives Klubleben aufrecht zu erhalten. Neben den ausbleibenden Mannschaftskämpfen sank auch die Beteiligung an den Spielabenden. Dies wurde besonders am einzigen Vereinsturnier in der Kriegszeit, der Klubmeisterschaft, deutlich. Lag die Beteiligung während der Saison 1939/40 noch bei 20 Teilnehmern, meldeten sich in den vier folgenden Jahren nur noch elf, zwölf, zwölf bzw. 14 Denksportler an – bei letzterem Turnier in der Spielzeit 1943/44 traten zudem Adolf Hirt und Herr Huber nach wenigen Partien zurück und mussten ersatzlos gestrichen werden.

Zudem trübten in der Spielzeit 1942/43 mehrere Todesfälle von Mitgliedern die ohnehin schon gedämpfte Stimmung im Verein. Aus Altersgründen verstarb mit Herrn Gräfenhain eines der ersten Mitglieder des Klubs. Er war von 1920-1926 als stellvertretender Vorsitzender tätig. An der Front mussten Georg Wüst und Hermann Binner ihr Leben lassen. Binner, der gleichzeitig Neffe von Vereinsleiter Gerstetter war, fungierte von 1930 bis zu seinem Tod am 10.01.1943 als Schriftführer/Schriftwart des Klubs. Am Brett war er gefürchtet für sein scharfes Spiel und seine trickreiche Eröffnungsbehandlung. Fast ehrfurchtsvoll wurden einige seiner Systeme die „Binner“-Varianten genannt.

Ab dem Jahr 1943 gab es auch kaum noch Kontakt zwischen dem Verein und seinen an der Front kämpfenden Mitgliedern. Der Verein schickte ab diesem Jahr weder Weihnachtskarten noch Päckchen an die Soldaten und bekam mit Ausnahme von Briefen zweier Mitglieder auch keine Post mehr aus den Lazaretten. Hier spielte vermutlich die Kapitulation der 6. Armee der Wehrmacht in Stalingrad im Februar 1943 und die anschließende Ausrufung des „Totalen Kriegs“ durch Reichspropagandaminister Joseph Goebbels eine wesentliche Rolle. Zudem wurde Starnberg am 7.09.1943 und am 13.06.1944 durch Bombenabwürfe erschüttert, bei denen insgesamt neun Menschen starben. Es verfestigte sich mehr und mehr die Gewissheit, dass der Krieg verloren gehen würde. Es war jedoch verboten öffentlich Zweifel am deutschen „Endsieg“ zu äußern, was die Depression innerhalb der Bevölkerung weiter erhöhte.

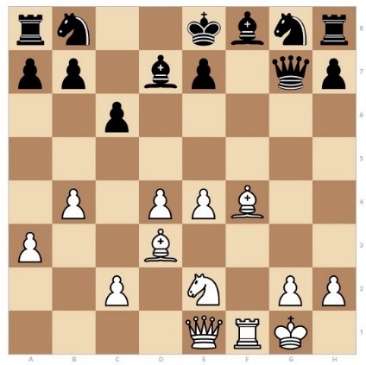

Theo Gastel glückte im Reserve-Lazarett Zamosc bei einer Simultan-Vorstellung von GM Emil Bogoljubow ein Abbruchsieg gegen den zweimaligen WM-Herausforderer. Mit den schwarzen Steinen spielend, wurde ihm in der Diagrammstellung wegen seines deutlichen Materialvorteils und der kaum ausreichenden weißen Kompensation bei Abreise von Bogoljubow der Sieg zugesprochen (Bildquellen: Archiv SK Starnberg).

Ein mehr als willkommener Lichtblick für den Verein war daher ein Brief des Mitglieds Theo Gastel vom 22.01.1944 aus dem Reserve-Lazarett Zamosc (Distrikt Lublin). Er berichtete über eine Simultanvorstellung, die der in Starnberg bestens bekannte Großmeister Emil Bogoljubow am 18.01.1944 im Lazarett gegeben hatte. Dabei gelang Gastel ein Sieg gegen seinen prominenten Gegner, wenngleich die Partie wegen einer frühen Abreise Bogoljubows nicht zu Ende gespielt werden konnte. Da die Abbruchstellung aber deutlich vorteilhaft für Gastel war, wurde ihm der Sieg zugesprochen.

Schachmatt durch amerikanische Truppen, aber Husarenstreich von Max Niedermaier

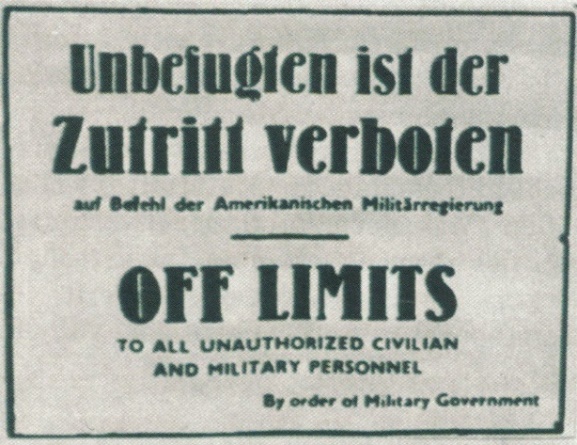

Das Jahr 1945 markierte nicht nur das Ende des 2. Weltkrieges, sondern auch das Ende des SK Starnberg in seiner bisherigen Form. Bevor es soweit war, konnte der Verein noch die Klubmeisterschaft der Saison 1944/45 abschließen, bei der mit 17 Spielern kurioserweise die höchste Teilnehmerzahl seit fünf Jahren erzielt wurde. Ebenfalls bemerkenswert war, dass mit Herrn Pirner ein Neumitglied gleich bei seiner ersten Teilnahme den Titel gewann. Er sollte in den kommenden Jahren aber keine Möglichkeit haben, seinen Titel zu verteidigen – aus dem einfachen Grund, weil es bis einschließlich 1948 keine Klubmeisterschaft mehr gab und auch keinen Schachklub Starnberg. Denn mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen in Starnberg am 30.04.1945 wurde der „Gasthof zur Eisenbahn“ besetzt und durfte von Zivilisten nicht mehr betreten werden.

Mit einem solchen Schild sperrte die US-Militärregierung am 30.04.1945 den „Gasthof zur Eisenbahn“ ab. Die Starnberger Schachspieler konnten damit nicht mehr auf Ihr Spielmaterial zugreifen (Bildquelle: Starnberger Stadtgeschichte „Politische Geschichte“, Band 10/2).

Da es die Vereinsmitglieder nicht geschafft hatten den Schachschrank rechtzeitig aus dem Lokal zu entfernen, konnte man darauf nicht mehr zugreifen. Einem Husarenstreich von Vereinsmitglied Max Niedermaier war es jedoch zu verdanken, dass nicht das komplette Spielmaterial verloren ging. Ihm gelang es einige Zeit nach der US-Okkupation unbemerkt in die Gaststätte einzudringen und in einem Rucksack elf Figurensätze, mehrere Bretter und zwei Schachuhren mitzunehmen. Die „Beute“ Niedermaiers sollte sich bei der späteren Wiederaufnahme des Spielbetriebs des Vereins als sehr wertvoll erweisen. Offiziell endete die vorläufige Existenz des Schachklubs Starnberg jedoch mit den Tag der Vertreibung aus dem „Gasthof zur Eisenbahn“. Zu diesem Zeitpunkt gehörten dem Verein noch 42 Mitglieder an.

Schachklub lebt nach Kriegsende als Schattenverein weiter – Buchner und Gerstetter vor Gericht

Obwohl der Verein auf dem Papier nicht mehr bestand, so lebte er über lose Verbindungen einzelner Mitglieder nach dem 30.04.1945 weiter. Verantwortlich hierfür waren zehn Schachfreunde, die sich regelmäßig im Starnberger „Weinhaus Schirmer“ trafen und Freundschaftspartien spielten. Unter ihnen war auch Max Niedermaier, der das aus dem „Gasthof zur Eisenbahn“ gerettete Spielmaterial zur Verfügung stellte. Die losen Schachtreffen zogen sich über mehrere Jahre und lockten vermutlich über Mundpropaganda weitere Schachinteressierte an. Zwei prominente Namen fehlten jedoch bei den Zusammenkünften – Ehrenmitglied Franz Buchner und der langjährige Vereinschef Christian Gerstetter. Beide mussten sich in so genannten Entnazifizierungsverfahren für Ihre Nazi-Vergangenheit verantworten.

Die Entnazifizierungsmaßnahmen für die rund 6,5 Millionen NSDAP-Mitglieder im Deutschen Reich waren von den alliierten Siegermächten auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 beschlossen worden. Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen oblag aber den Militärregierungen in den Besatzungszonen. In der US-Zone, die sich über nahezu ganz Bayern erstreckte, spielte besonders das am 5.03.1946 erlassene „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ – auch „Befreiungsgesetz“ genannt – eine wichtige Rolle. Dieses sah die Bildung so genannter Spruchkammern vor. Dabei handelte es sich um mit deutschen Bürgern besetzte Laiengerichte, die von der US-Militärregierung beaufsichtigt wurden. Sie sollten die Nazis je nach Schwere ihrer Vergehen in eine von fünf Kategorien verurteilen: 1. Hauptschuldige 2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer) 3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe) 4. Mitläufer 5. Entlastete. An jede Belastungsstufe war ein bestimmtes Strafmaß geknüpft. So kamen Hauptschuldige für zehn Jahre ins Arbeitslager, zudem wurde ihr komplettes Vermögen eingezogen. Belastete erhielten bis zu fünf Jahre Arbeitshaft und mussten Teile ihres Vermögens abgeben. Mitläufer brauchten dagegen nur eine geringe Geldstrafe zu zahlen.

Seltsamerweise konzentrierten sich die Spruchkammern in den ersten Nachkriegsjahren vor allem auf die Geringbelasteten. So wurden über 90 Prozent der von der Entnazifizierung Erfassten als Mitläufer bewertet, oder ihre Verfahren wurden eingestellt. Die Fälle von Schwerbelasteten kamen dagegen oft erst gegen Ende der 1940er-Jahre vor Gericht. Oft wurden sie dann in Schnellverfahren und mit relativ milden Urteilen beendet. Grund hierfür war, dass das US-Militär fürchtete, die Nazis könnten bei zu rigoroser Bestrafung Sympathien für die mit den Amerikanern rivalisierenden Sowjets entwickeln. In den Genuss eines durchaus wohlwollenden Spruchkammer-Urteils sollte auch das Ehrenmitglied des SK Starnberg, Franz Buchner, kommen.

Buchners Begnadigung Teil I: vom flüchtigen Aktivisten zum Minderbelasteten mit neun Monaten Haft

Buchner hatte am 1.12.1943 – nach eigener Aussage auf Druck von Reichsinnenminister Heinrich Himmler und Reichsminister Martin Bormann – sein Amt als NSDAP-Kreisleiter niedergelegt. Zudem trat er als Starnberger Bürgermeister zurück. Auf Anordnung von Wilhelm Frick, Führer der Reichstagsfraktion, musste er zudem am 20.08.1944 sein Reichstagsmandat abgeben. Buchner war bei der Parteiführung offensichtlich in Ungnade gefallen, was ihm in seinem Spruchkammerverfahren aber sehr nützlich sein sollte.

Dennoch fürchtete er die Vergeltungsmaßnahmen der alliierten Streitkräfte offenbar so sehr, dass er noch vor deren Einmarsch in Starnberg in der Nacht von 28. auf 29.04.1945 aus der Kreisstadt flüchtete. Über mehrere Jahre war daraufhin unklar, wo sich Buchner aufhielt. Erst am 22.02.1950 konnte er in Höchstadt an der Aisch (nahe Nürnberg) festgenommen werden. Er hatte sich dort mit einer Geliebten niedergelassen und sich als Kunstmaler unter dem Namen „Hans Karl Burger“ ausgegeben. Laut dem jüdischen Anwalt Harry Philippi, der den entscheidenden Tipp zur Verhaftung Buchners gab und in dem Spruchkammerverfahren gegen ihn als Nebenkläger auftrat, war dieser in den Jahren zuvor auch regelmäßig bei seiner in Starnberg ansässigen Familie zu Gast gewesen. Diese versorgte den weitgehend erwerbslosen Buchner mit Lebensmittelpaketen.

Flüchtete vor dem Einmarsch der Alliierten aus Starnberg nach Höchstadt/Aisch und lebte dort mehrere Jahre als Kunstmaler namens „Hans Karl Burger“, bevor er am 22.02.1950 festgenommen wurde: der frühere NSDAP-Kreisleiter und Ehrenmitglied des SK Starnberg, Franz Buchner (Bildquelle: Wikipedia).

In Buchners Abwesenheit begann am 24.03.1949 das Strafverfahren gegen ihn vor der Hauptspruchkammer München – die Starnberger Spruchkammer war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst worden. Die Kammer stufte ihn als „Belasteten“ in Kategorie II ein und verhängte drei Jahre Arbeitshaft gegen ihn sowie den Einzug der Hälfte seines Vermögens. In der ebenfalls in seiner Abwesenheit geführten Berufungsverhandlung vom 18.11.1949 wurde die Haftstrafe dann auf nur noch ein Jahr gesenkt, obwohl ihn die Richter als „Radau-Antisemit“ bezeichneten. Doch selbst dieses Strafmaß musste der frühere NSDAP-Kreisleiter nicht vollständig verbüßen. Nach seiner Verhaftung in Höchstadt verbrachte er lediglich neun Monate im Arbeitslager Eichstätt, bevor er am 22.11.1950 wieder nach Starnberg zurückkehrte. Dort konnte er als Fürsorgeempfänger wieder in sein früheres Anwesen einziehen, musste sich dieses aber zu seinem Unmut mit mehreren Bewohnern teilen. Dem Starnberger Schachklub sollte er nach seiner Rückkehr in die Kreisstadt aber nicht wieder beitreten.

In den Folgejahren drängte Buchner erfolgreich auf weitere Reduzierungen seines Spruchkammerurteils: im Juli 1952 wurde der gegen ihn verhängte Vermögenseinzug auf 3.000 Reichsmark gesenkt, am 23.11.1955 hob die Münchner Hauptkammer das ursprünglich verhängte Strafmaß sogar komplett auf. Da er nach Ansicht der Richter „nicht die Befugnis zu leitenden Anordnungen gehabt“ habe, stuften sie ihn nun in die Kategorie III der Minderbelasteten ein. Zudem wurden alle Sühnemaßnahmen gegen ihn aufgehoben, Buchner war rehabilitiert!

Da die Starnberger Spruchkammer im Frühjahr 1949 bereits aufgelöst war, wurde das Strafverfahren gegen Franz Buchner ab dem 24.03.1939 vor der Münchner Hauptspruchkammer geführt (Bildquelle: Starnberger Stadtgeschichte „Politische Geschichte“, Band 10/2).

Buchners Begnadigung Teil II: vom städtischen Pleitegeier zum Beinahe-Bürgermeisterkandidaten

Auch auf kommunaler Ebene wurde dem ehemaligen Starnberger Bürgermeister eine bemerkenswerte Amnestie zuteil. So musste Buchner weder dafür geradestehen, dass die Stadt Starnberg unter seiner Führung im Jahr 1943 einen außergewöhnlich hohen Fehlbetrag von 122.000 Reichsmark aufwies, noch dass er sich gemäß dem Prüfungsverband öffentlicher Kassen in seiner Tätigkeit als 1. Bürgermeister 16.200 Reichsmark zu viel auszahlen ließ und davon im Januar 1944 lediglich 200 Reichsmark zurückzahlte. Da nach Ansicht der Starnberger Stadtverwaltung aber keine Aussicht darauf bestand das Geld einzutreiben, beschloss sie im März 1953, ihre Restforderung von 16.000 Reichsmark gegen Buchner bis auf weiteres nicht geltend zu machen.

Ein letztes politisches Ausrufezeichen setzte das Ehrenmitglied des SK Starnberg im Vorfeld der Starnberger Bürgermeisterwahl im Jahr 1960. Wie aus dem Nichts tauchte der zu diesem Zeitpunkt 62-Jährige auf der Liste „Heimatblock“ der parteifreien Wählergemeinschaft auf. Seine Aufstellung führte jedoch zu heftigen Protesten innerhalb der Bevölkerung, so dass sich Buchners Pläne auf ein Polit-Comeback rasch in Luft auflösten. Er starb schließlich am 26. Juni 1967.

Gerstetter vor Einmarsch der Alliierten an vorderster Front & später auf Liste der US-Spionageabwehr

m Gegensatz zu seinem früheren Klubkollegen Buchner flüchtete Schachklub-Vereinsleiter Christian Gerstetter nicht vor dem Einmarsch der Alliierten am 30.04.1945. Im Gegenteil: er gehörte zu diesem Zeitpunkt als Kompanieführer dem so genannten Volkssturm an – einer Starnberger Stadtwacht, die laut Oberbefehlshaber Eugen Spohr bereit war „die Heimat bis auf den letzten Blutstropfen zu schützen“. Als Gefechtsstand des Volkssturms bestimmte Gerstetter das Büro des Starnberger Schlachthofs. Kompanieführer im Gefechtsstand war der ehemalige Chauffeur und Leibwächter von Adolf Hitler, SS-Oberführer Emil Maurice. Es ist jedoch unklar, ob der Volkssturm tatsächlich vorhatte, militanten Widerstand gegen die amerikanischen Streitkräfte zu leisten. Nach einer Aussage von Gerstetter gab es von der NSDAP-Kreisleitung eine klare Anordnung auf eine blutige Verteidigung der Kreisstadt zu verzichten.

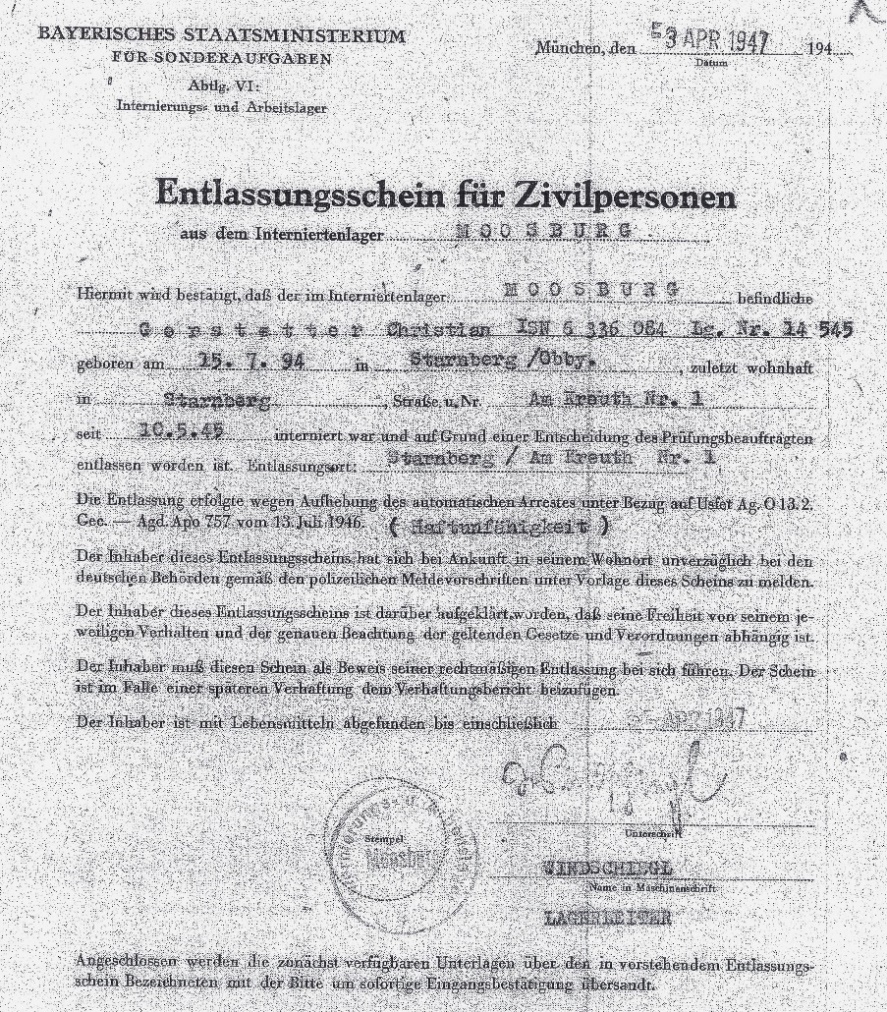

Am 10.05.1945 wurde Gerstetter vom US-Spionageabwehrkorps CIC, deren zentrale Aufgabe die Fahndung nach bedeutenden Regimeanhängern und Kriegsverbrechern in besetzten Gebieten war, festgenommen. Er kam zunächst ins Internierungslager nach Ulm. Im Juli 1945 wurde er nach Garmisch verlegt, ab August 1946 kam er schließlich nach Moosburg. Dort blieb er bis zum 3.04.1947, bevor er wegen Haftunfähigkeit entlassen und nach Starnberg zurückkehren konnte. Der Schachklub-Vorsitzende hatte bereits als Soldat im 1. Weltkrieg seinen linken Oberarm verloren und mehrere Granatsplitterverletzungen in der linken Brustkorbseite erlitten und galt seitdem als schwerkriegsbehindert. Dass er ohne Spruchkammerverfahren inhaftiert werden konnte, lag daran, dass die Militärregierungen eine NS-Untergrundbewegung verhindern wollten und daher potentiell gefährliche NS-Aktivisten präventiv internierten (Automatischer Arrest). Als Hauptsturmführer der SA-Reserve fiel Gerstetter formal in diese Kategorie.

Im Internierungslager Moosburg verbrachte Vereinsleiter Gerstetter die letzten Monate seines „Automaischen Arrests“, bevor er am 3.04.1947 nach Starnberg zurückkehren durfte (Bildquelle oben: Moosburger Zeitung vom 14.07.2012, Bildquelle unten: Staatsarchiv München, Spruchkammerakt K 4576 Gerstetter Christian).

Trotz Belastung vom Stadtrat Starnberg und Finanzamt-Vorsteher: Gerstetter als Minderbelasteter eingestuft

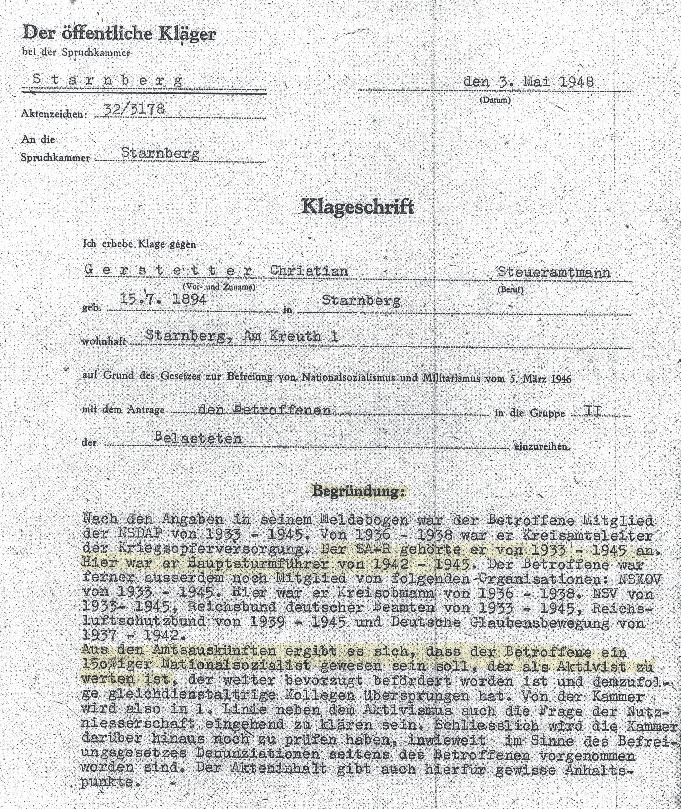

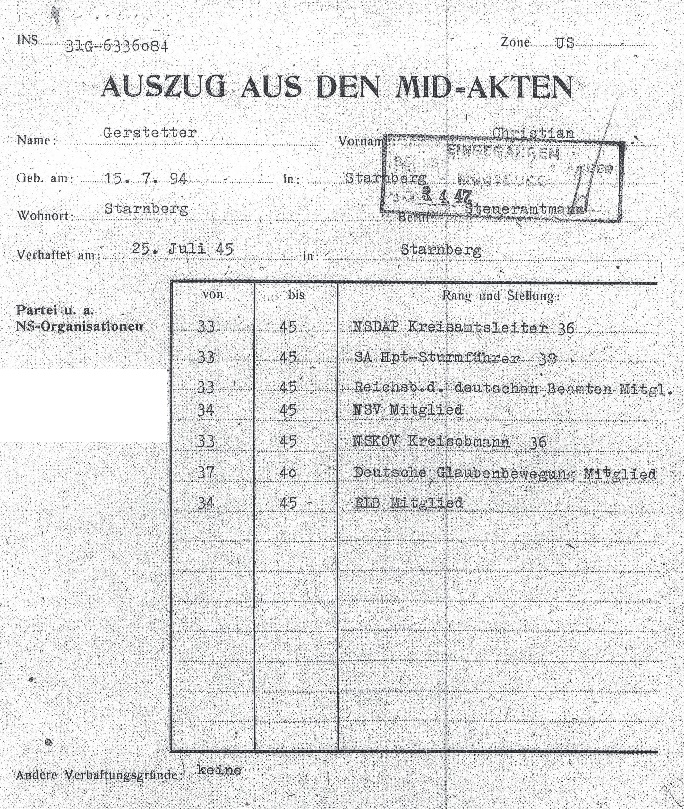

Das Strafverfahren gegen Gerstetter vor der Spruchkammer Starnberg begann am 3.05.1948. Der öffentliche Kläger des Gerichts forderte dabei, Gerstetter – wie später seinen ehemaligen Klubkollegen Buchner – als „Belasteten“ in Kategorie II einzustufen. Laut der Anklageschrift soll Gerstetter ein „150%iger Nationalsozialist“ gewesen sein und ein so genannter Aktivist. Zumindest von seiner Ämterfülle ließ sich letzterer Vorwurf einfach belegen. Denn Gerstetter, der von 1933 bis 1945 NSDAP-Parteimitglied war, gehörte nicht weniger als sechs NS-Organisationen an. Er war tätig in der SA-Reserve (1933-1945, von 1942 bis 1945 als Hauptsturmführer), der NSKOV (1933-1945, von 1936 bis 1938 als Kreisobmann), der NSV (1933-1945), dem Reichsbund deutscher Beamten (1933-1945), der Deutschen Glaubensbewegung (1937-1942) und dem Reichsluftschutzbund (1937-1942). Daneben fungierte er von 1936-1938 als Kreisamtsleiter der Kriegsopferversorgung.

Auszüge aus dem Spruchkammerverfahren gegen Christian Gerstetter: die öffentliche Klageschrift (li.) und ein Überblick über seine NS-Organisationszugehörigkeiten (Bildquellen: Staatsarchiv München, Spruchkammerakte K 4576 Gerstetter Christian).

Gerstetter, dessen Rechtsanwalt Dr. Peter Burnhauser für eine Einstufung seines Mandanten als „Mitläufer“ in Kategorie IV plädierte, erklärte seinen Parteieintritt im Jahr 1933 mit dem Druck, der von der NSDAP nach der Machtübernahme auf Beamte ausgeübt worden sei. Er arbeitete zum damaligen Zeitpunkt als Steuerinspektor beim Finanzamt Starnberg. Bis Kriegsende erhielt er zweimal eine Beförderung, bevor er im Juni 1945 als Steueramtmann entlassen wurde. Der Schachklub-Vereinsleiter machte für seine Parteiunterstützung zudem seine „völlige politische Unerfahrenheit“ geltend, so dass er „nicht wissen oder ahnen konnte“, dass die NSDAP eine Gewaltherrschaft anstrebte. Der Starnberger Stadtrat hatte Gerstetter diese Version in einer Beurteilung vom 10.04.1947 jedoch nicht abgenommen. Der Behörde zufolge war er nicht unwissend und hielt den Krieg vielmehr „für richtig und recht“.

Gerstetters Einlassung wirkt auch insofern zweifelhaft, da er den überzeugten Nationalsozialisten Franz Buchner durch die gemeinsame Zeit im SK Starnberg schon lange vor der Machtergreifung der NSDAP kannte und dessen rassistische Eskapaden gegen Gustav Meyrink sowie die jüdischen Mitglieder Eugen Marx und Robert Held (siehe Kapitel 1) miterlebt haben musste. Gegenüber dem Gericht erklärte Gerstetter weiter, dass er zu Buchner, den er zunächst im Starnberger Fußballklub und später im Schachklub kennengelernt habe, zwar ein gutes, aber gleichzeitig distanziertes Verhältnis pflegte. Er verneinte auch, dass er den ehemaligen Leiter des Finanzamtes, Regierungsrat Kurt Jentsch, bei NSDAP-Kreisleiter Buchner denunziert und damit dessen Einberufung zur Wehrmacht gefördert habe. Jentsch wurde im Januar 1942 ohne militärische Ausbildung als einfacher Soldat an die russische Front beordert. Bereits wenige Wochen später zog er sich durch Granatsplitter schwere Hirnverletzungen zu und war nur noch zu 15-25% erwerbsfähig. Zudem wurde er am 19.10.1942 wegen „politischer Untragbarkeit“ als Vorsteher des Starnberger Finanzamtes des Amtes enthoben und in niedrigerer Stellung an das Finanzamt Traunstein versetzt. In einer eidesstaatlichen Erklärung erhob Jentsch schwere Vorwürfe gegen die Belegschaft des Starnberger Finanzamtes. Er nannte die Einrichtung „eine Hochburg des Nationalsozialimus“, an deren Spitze unter anderem Gerstetter stand.

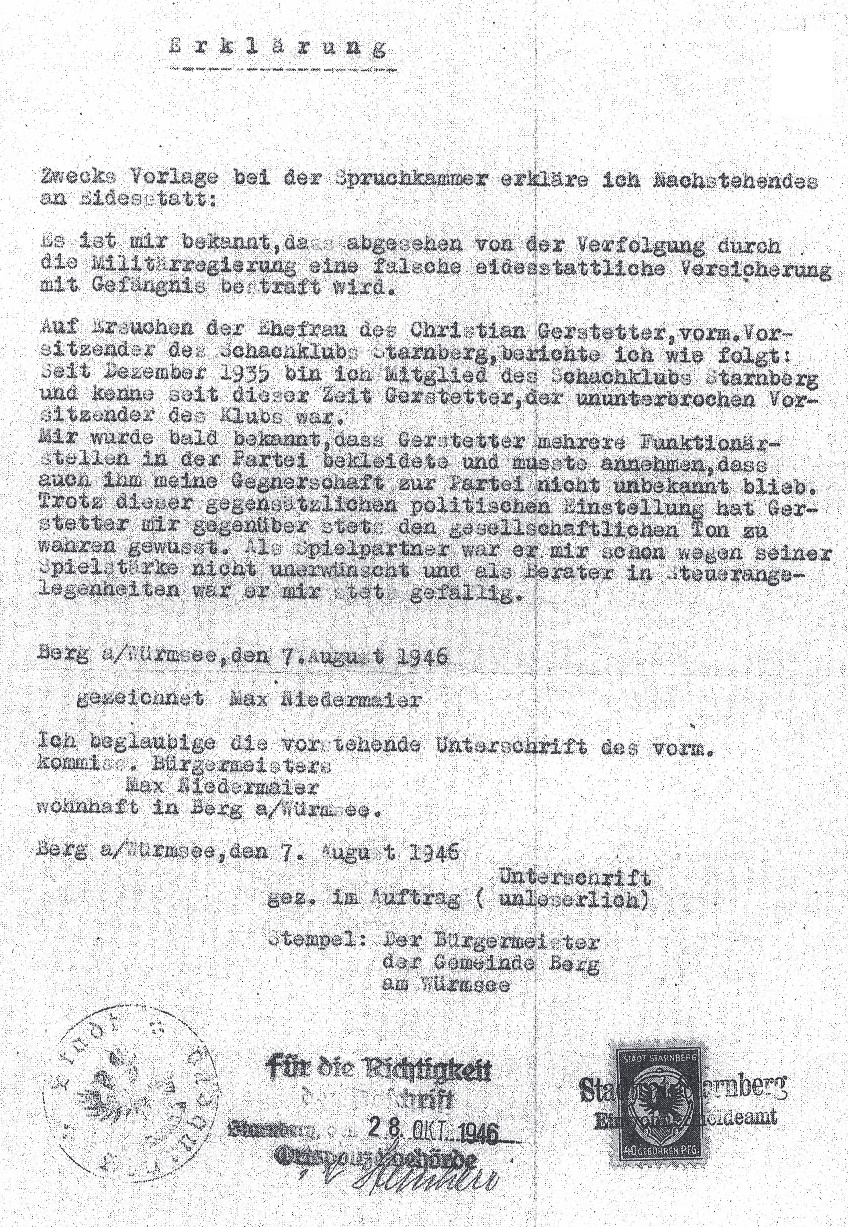

Zahlreiche Mitarbeiter des Finanzamtes, frühere Parteikollegen und Nachbarn gaben jedoch für Gerstetter entlastende Erklärungen ab, so genannte Persilscheine. Zumindest bei einigen Erklärungen liegt allerdings der Verdacht nahe, dass es sich um Gefälligkeitsschreiben handelte. Gerstetter formulierte dabei den Text dieser Schreiben und sendete sie an ihm wohl gesonnene Personen mit der Bitte um Abgabe. Auch Max Niedermaier, SPD-Mitglied und Gerstetters langjähriger Klubkollege beim SK Starnberg, erhielt im Januar 1946 ein solches Schreiben. Er weigerte sich jedoch, den gewünschten Persilschein zu erstellen. Stattdessen gab er am 7 08.1946 eine neutral formulierte Erklärung zum Schachklub-Vereinsleiter ab.

Eidesstaatliche Erklärung von Max Niedermaier zu seinem Schachklub-Kollegen Christian Gerstetter für dessen Strafverfahren an der Spruchkammer Starnberg (Bildquelle: Staatsarchiv München, Spruchkammerakte K 4576 Gerstetter Christian).

Am 13.10.1948 entschied die Starnberger Spruchkammer schließlich Gerstetter – wie mehrere Jahre später auch seinen früheren Vereinskollegen Franz Buchner – als „Minderbelasteten“ in die Kategorie III einzustufen. Ihm wurden lediglich eine Geldsühne in Höhe von 300,- D-Mark sowie die Verfahrenskosten von 180,- D-Mark auferlegt. Gleichzeitig musste er keine Restriktionen mehr wegen seiner NS-Vergangenheit fürchten.

Weitere NS-Belastete im Schachklub Starnberg?

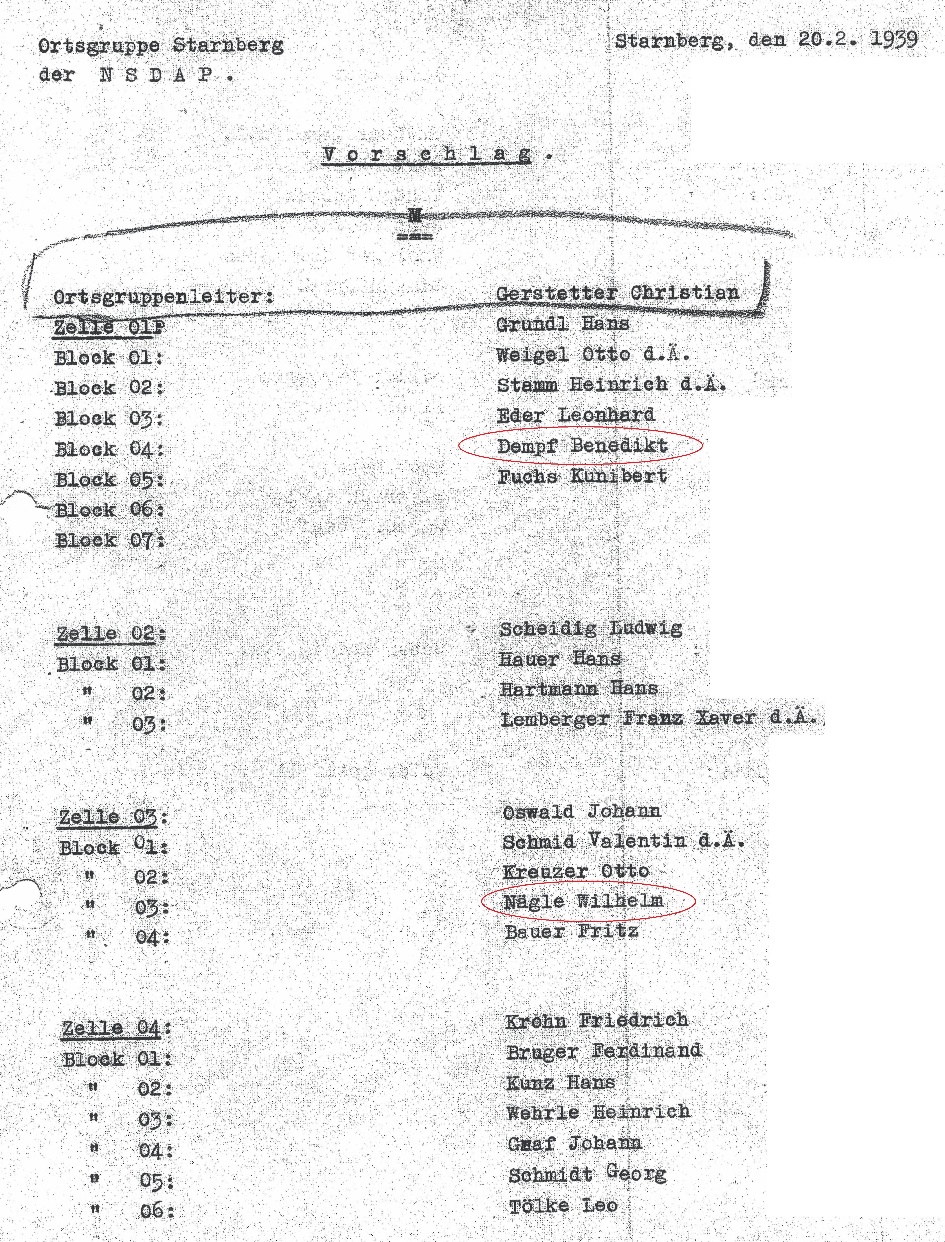

Ob sich außer Buchner und Gerstetter weitere Mitglieder des SK Starnberg Spruchkammerverfahren stellen mussten, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die beiden nicht die einzigen Nazis im Verein gewesen sind. Aus einem internen Dokument der Starnberger NSDAP-Ortsgruppe Starnberg vom 20.02.1939 geht hervor, dass das Gründungsmitglied Benedikt Dempf (Zelle 01/Block 04) und der spätere Schachwart Wilhelm Nägle (Zelle 03/Block 03) als so genannte Blockwarte – auch „Treppenterrier“ genannt – tätig waren. Ihre Aufgaben bestanden unter anderen darin, in Treppenhäusern auf Beleidigungen von Hitler zu hören, an fleischfreien Tagen an Wohnungstüren nach Fleischgeruch zu schnüffeln und darauf zu achten, ob Bewohner ausländische Radiosender hörten. Wer sich verdächtig machte, wurde von den Blockwarten in der Regel denunziert.

“Vorschlag“ einer personellen Strukturierung der NSDAP-Ortsgruppe Starnberg vom 20.02.1939. Darin integriert: Schachklub-Vereinsleiter Gerstetter (der jedoch kein Ortsgruppenleiter werden sollte), SC-Gründungsmitglied Benedikt Dempf und der spätere SC-Schachwart Wilhelm Nägle (Bildquelle: Staatsarchiv München, Spruchkammerakte K 4576 Gerstetter Christian).

Auch eine Neugründung des Starnberger Schachklubs könnte sich durch die NS-Belastung einiger früherer Mitglieder verzögert haben. Denn formal hätten die Schachfreunde, die sich in den Nachkriegsjahren im „Weinhaus Schirmer“ trafen, unmittelbar nach der Vertreibung aus dem „Gasthof zur Eisenbahn“ eine Vereinslizenz beantragen können. Allerdings hätten sich die dann handelnden Personen des neuen Klubs einer umfangreichen Prüfung ihrer politischen Vergangenheit unterziehen müssen. Ob die Schachfreunde deshalb zunächst auf eine Vereinsgründung verzichteten oder ob sie schlicht erst auf die Rückkehr ihres ehemaligen Vereinschefs Gerstetter warteten, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. Es sollte jedoch bis zum Frühjahr 1949 dauern, bis die Pläne eines neu gegründeten SK Starnberg Gestalt annahmen.